SÉRIE 2 – L’Isle-en-Dodon

Un atelier d’écritures journalistiques à la Médiathèque

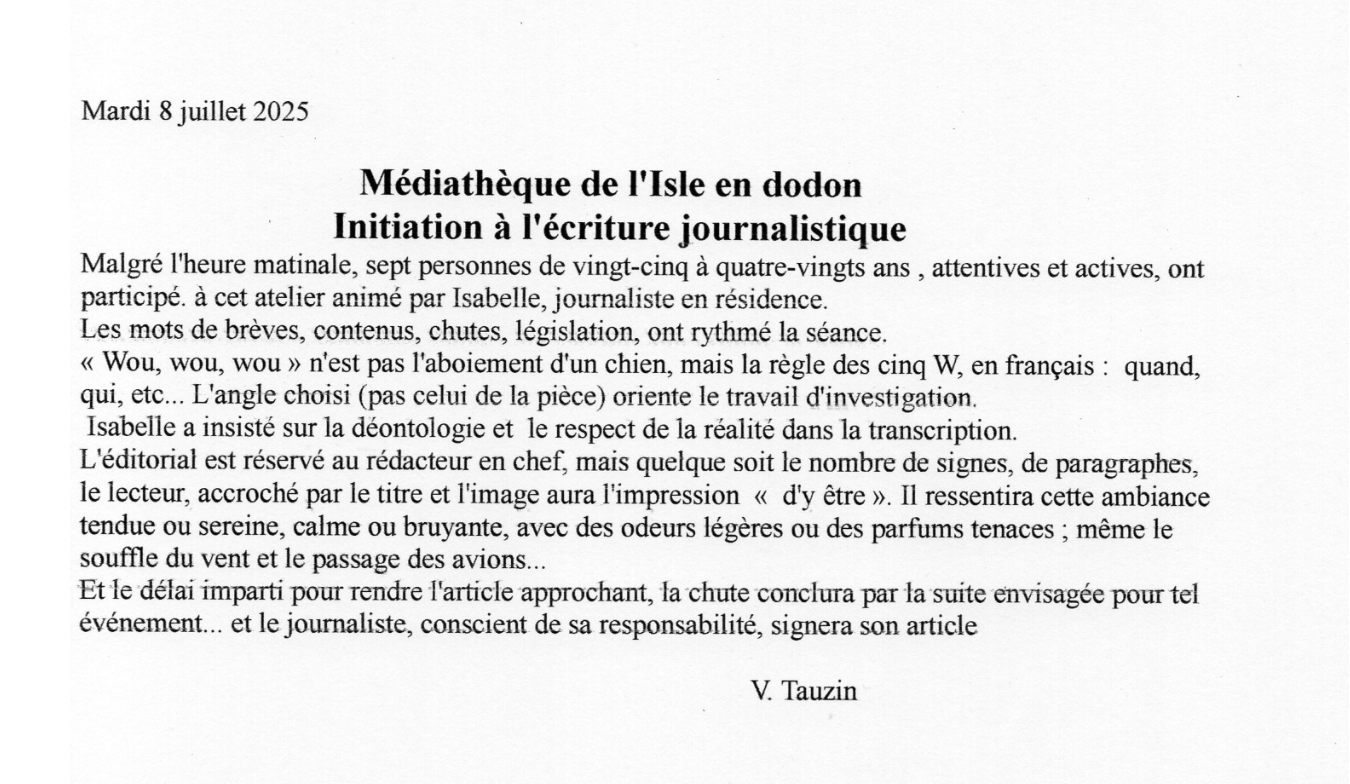

Dans le cadre de la résidence de journalisme de territoire, un atelier d'écritures journalistiques a été organisé ce mardi 8 juillet 2025 à la Médiathèque de L’Isle-en-Dodon avec Bénédicte Choulet, la responsable de bibliothèque, et six participants inscrits. Compte-rendu d'un atelier collectif inspirant.

« À l’impossible, nul n’est tenu », entend-on dire parfois, même si ce dicton populaire peut un peu prêter à confusion. Cela veut-il dire que l’on doit tout tenter, même l’impossible ? Ou au contraire qu’on ne vous en voudra pas, ne vous jugera pas, si justement, vous ne tentez pas quelque chose qui était déjà identifié comme impossible ? Si la seconde apparaît la plus juste, la plus vraie littéralement parlant, l’on y perçoit toutes et tous plutôt l’injonction cachée de la première.

Tout ça pour dire que parmi les objectifs de cette résidence de journalisme de territoire à L’Isle-en-Dodon du 10 juin au 19 juillet 2025, il était envisagé d’organiser sur place un atelier d’éducation aux médias et à l’information (EMI) pour les scolaires, et un atelier collaboratif de créations et d’écritures journalistiques à mener avec les associations locales. Or, avec le recul du terrain (on arrive sans connaître personne) et la réalité de la « courte » durée de la résidence (6 semaines seulement), l’objectif semblait quelque peu impossible, et la journaliste que je suis avait presque tiré un trait sur cette éventualité. Mais c’était sans compter sur Bénédicte Choulet, la responsable de bibliothèque, qui en deux semaines à peine avait fait jouer tout son réseau et organisé à la Médiathèque cet atelier d’écritures journalistiques de deux heures ce mardi 8 juillet 2025 de 9h30 à 11h30.

Les styles d’écritures journalistiques, c’est quoi ?

Dans le coin cosy du fond de la Médiathèque de L’Isle-en-Dodon, la médiathécaire a préparé une table et des chaises pour les six inscrits à l’atelier. Victoire, Rosine, Gisèle, Kris, Éric et Adèle, pour la plupart des poètes, photographes, auteurs, journalistes amateurs et curieux, arrivent à l’étage, s’installent autour de la table et se présentent. En deux heures seulement, impossible de tout dire sur les techniques d’un métier à la fois si connu et si décrié, si envié et si fantasmé.

Alors, on commence par les bases : les styles d’écritures journalistiques, que l’on pense archi-connues mais qui ne le sont pas tant : la brève (l’information la plus courte en une phrase ou deux), l’interview (le question-réponse), le portrait (en faisant parler la personne dont on fait le portrait mais aussi son entourage), le compte-rendu (le retour sur un événement avec des chiffres et des citations d’organisateurs et de participants), le reportage (le récit narratif de terrain qui donne à voir, entendre, sentir, souvent à l’aide des 5 sens, ce qui se passe concrètement sur place)…

Plus qu’un sujet, un angle à définir

Autour de la table, les questions s’enchaînent, les échanges sont fluides et respectueux ; chacun y apportant ses connaissances, ses interrogations, ses préjugés sans mauvaise intention derrière parfois sur le métier… On poursuit l’atelier journalistique par un des piliers du journalisme assez méconnu du grand public et des participants : l’angle d’un sujet. Pour être plus parlant et plus explicite, on part d’un exemple : « Si je vous dis de faire un sujet sur le cancer, de quoi allez-vous parler ? » Les idées fusent : « l’Oncopole de Toulouse, les malades, la recherche… » On complète : « le portrait d’un chercheur qui a fait une découverte, le reportage auprès des soignants ou/et des malades dans un service d’oncologie, Octobre Rose… » Les angles sont infinis. Même chose avec les derniers incendies dans l’Aude : « les pompiers luttant contre les flammes, les automobilistes bloqués sur les routes, les habitants évacués et accueillis par les mairies, les experts météo et climat pour parler réchauffement climatique, les moyens alloués à la prévention incendie… »

On évoque la temporalité des angles choisis selon les priorités et préoccupations du moment, et le recul dont on peut plus faire preuve à distance des faits (par le biais des enquêtes journalistiques notamment).

Journaliste, un métier qui fait débat !

Parfois, les discussions et questions amènent le groupe à s’interroger sur l’indépendance des journalistes vis-à-vis des annonceurs publicitaires et des actionnaires/propriétaires, sur la charte déontologique des journalistes, les fausses informations (quand on sait qu’une fakenews circule 6 fois plus vite qu’une vraie info sur les réseaux sociaux), la neutralité/objectivité/subjectivité des journalistes face à une information, la place prépondérante de l’égo et du style d’écriture personnel, la force des algorithmes et des bulles informationnelles, la vérification des faits et la nécessaire pluralité des sources (pour l’écriture d’un article) et des médias (pour s’informer), la question du respect des droits d’auteurs (photos, illustrations, articles, etc.) et des IA génératives…

Le débat est apaisé et nécéssaire, les questions légitimes et pertinentes. On n’exclut aucun sujet, pas même la précarité de la profession (environ 35 000 journalistes professionnels avec la carte de presse). À titre d’exemple encore, on cite : les jeunes journalistes (diplômés à Bac+5) arrêtent ce métier au bout de 7 ans faute de pouvoir en vivre, la baisse chronique des ventes et abonnements, la mainmise des milliardaires sur les grands groupes de presse, les difficultés financières des médias indépendants…

Les indispensables : les 5W, l’attaque et la chute, et les entrées de lecture

Certains prennent beaucoup de notes sur leur calepin, d’autres pas ou moins. Mais on enchaîne encore avec des basiques de l’écriture journalistique : les 5W. Les 5 questions importantes, appelées « 5W » en anglais, auxquelles les journalistes doivent répondre dans leurs articles afin de donner une information précise et factuelle : Qui ? (Who ?) Quoi ? (What ?) Quand ? (When ?) Où ? (Where ?) Pourquoi et/ou Comment ? (Why ?) « Il s’agit pour le « quand » de s’adapter à son média : il faut indiquer la date complète et exacte pour le Web (le mardi 8 juillet 2025), et seulement hier pour un quotidien par exemple », je précise.

En fin de séance, on aborde l’attaque et la chute, autrement dit l’importance de la première phrase d’introduction pour inciter le lecteur à lire l’article, et de la dernière phrase qui apporte une conclusion et résume tout l’intérêt du sujet de l’article. En ouvrant le quotidien régional, on examine les entrées de lectures qui permettent qu’un article attire l’attention du lecteur et soit lu : la photo avec sa légende ou l’illustration et toute la titraille, autrement dit le titre, le chapô (sorte de résumé incitatif), les intertitres (petits titres pour la relance de la lecture), et la citation ou exergue (phrase extraite et mise en avant).

La signature, pas juste une question d’égo !

Puis on parle de l’importance de la signature, qui n’est pas là que pour une question d’égo. J’explique alors que « tout journaliste est responsable de ses écrits, y compris juridiquement parlant en son nom propre tout comme le rédacteur ou la rédactrice en chef et le directeur ou la directrice de la publication. » Ce qui permet ensuite d’avancer l’idée qu’un journaliste, même s’il peut se faire plaisir dans l’écriture, n’écrit pas pour lui-même, mais pour un média et pour un lecteur, en ayant toujours en tête le respect de la fidélité des propos des interviewés. Devant les participants, je reprécise : « Quand on écrit un article, il s’agit surtout de se demander : qu’est-ce qui intéresse mon lecteur ? qu’est-ce qu’il connaît du sujet ? quelles questions il se pose ? »

On pourrait en parler encore longtemps, mais il est déjà 12h15. Certains, qui en voudraient plus et sont peut-être un peu frustrés de ne pas avoir plus d’astuces d’écritures, évoquent des pistes pour de futurs ateliers : voir un journaliste à l’œuvre dans l’écriture en direct, participer à une conférence de rédaction, partir tous sur un même reportage pour comparer les styles et les angles choisis… Alors je termine l’atelier en donnant un exercice pratique aux six participants : rédiger un compte rendu de l’atelier, qui sera publier ici. Je sais que l’exercice journalistique est loin d’être facile, mais « à l’impossible, nul n’est tenu », non ?

Découvrez ici les comptes-rendus des participants à l’atelier

1- Le compte-rendu de Victoire

2- Le compte-rendu de Kris

3- Le compte-rendu de Adèle

4- Le compte-rendu de Rosine

Les prochains récits de la série

Vous aimez cette série ? Alors, ne ratez surtout pas les prochains récits…Collège Léon Cazeneuve : écoutez ces jeunes qui viennent de décrocher leur Brevet !

Ce mercredi 9 juillet 2025 à 10h, une dizaine d'élèves de 3e sont venus, avec les copains-copines et leurs parents, devant les grilles du Collège Léon Cazeneuve de L’Isle-en-Dodon pour connaître leurs résultats. Récit audio sur cet important rite de passage avec Léna, Emma, Méline, Chloé et Yanis au micro.

Maison France Services : des ateliers numériques et humains pour réduire la fracture

Tous les jeudis de 9h à 12h, se tiennent des ateliers individuels et collectifs numériques sur inscription avec Alice Jin, la conseillère numérique de la Communauté de Communes Cœur et Coteaux Comminges, à la Maison France Services de L’Isle-en-Dodon. Récit d’une matinée d’accompagnement riche d’enseignements et d’humanité avec Michelle, Éveline et Magda.

La piscine municipale, la parenthèse estivale

La piscine municipale de L’Isle-en-Dodon, c’est le lieu de rendez-vous incontournable de l’été ! C’est celui des apprentis nageurs et des inscrits à l’aquagym, des familles, des enfants des centres de loisirs et des adolescents, des vacanciers et des exilés de passage. Reportage sur une parenthèse d’été enchantée pour la jeunesse du coin et pour celle plus inattendue d’un monde désenchanté.